| 服务项目 |

之前总觉得夸大其词,毕竟一个人能掀起多大风浪,充其量算一把侩子刀,哪里那么大威力。

有人说他完美阐释了如何将“天使与恶魔”集于一身,有人说他从来都不是天使,只是利用天才般的天赋无意间完成了天使的成就。

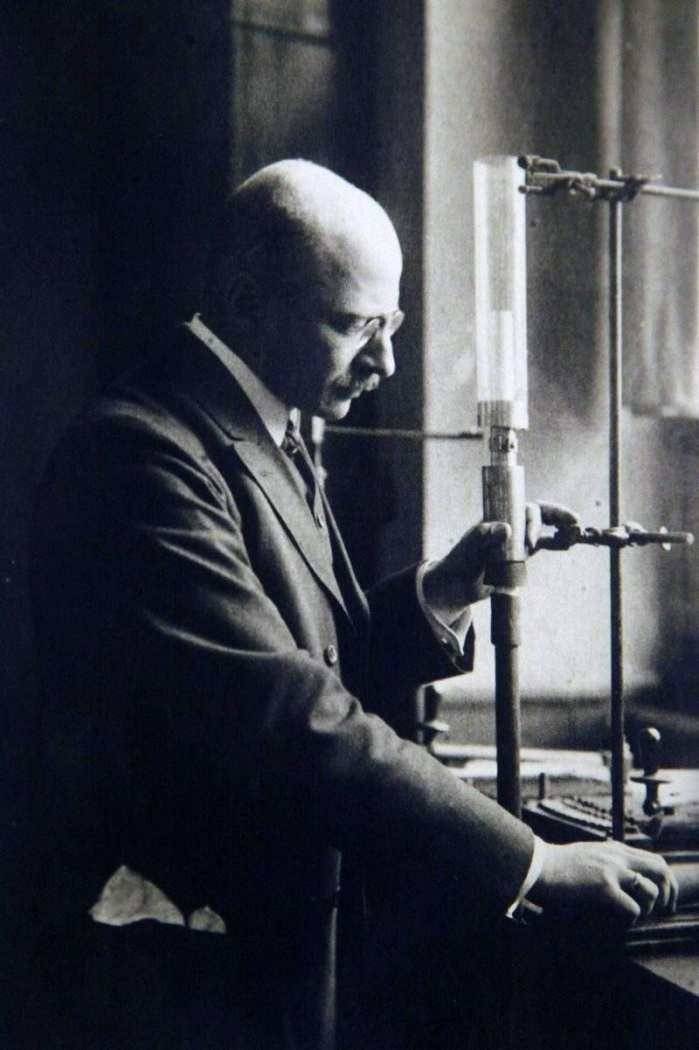

他的成果创造了历史,让人类迈向新的台阶,他的故事也创造了历史,因为从来没有一个顶级科学家像他一样,是超级战犯,也是诺贝尔奖获得者。更不可思议的,他的诺贝尔奖是有了战犯之实后颁发的。

1868年12月9日,独生子哈伯出生于德国的边境城市布雷斯劳(现为波兰的弗罗茨瓦夫)一个富裕的染料商的家中。大学在卡尔斯鲁厄工业大学预科攻读有机化学,毕业后,由于所发表的论文有独到的见解,使德国化学界为之轰动,德国皇家科学院破格授予他化学博士学位,当时他年仅23岁。从1894年起,他在卡尔斯鲁厄工业大学任教。

在合成氨发明以前,农作物所需氮肥主要来自人畜粪便、花生饼和豆饼等。随着农业和工业的发展,氮化物的需求越来越难以满足,各国越来越希望能用空气中的氮气来大规模廉价生产氮化物。为此,许多国家的科学家进行过不懈的探索和研究。然而,从18世纪中叶开始到20世纪初,仍未如愿以偿。

哈伯对合成氨的大规模试验始于1904年。1906年,哈伯在600℃的高温和2000个大气压下,用锇作催化剂,成功地以电解水生成的氢与大气中的氮为原料,得到了氨浓度为6%~8%的产率,并在1909年进行了报道。这是一个具有实用价值的工艺方案的转折点。1909年哈伯又用原料气循环使用的方法,成功地解决了氨和氮混合气转化率不高的问题。

哈伯的科研成果极大地震动了欧洲化学界。德国巴登苯胺纯碱公司(BASF)立马抢先付给哈伯2500美元预订费,并答应购买以后的全部科研成果。1909年,哈伯上述改进后的生产流程工艺专利被BASF购买。BASF还声明,不管生产工艺如何改进,合成氨的售价如何下降,它每出售1吨氨,哈伯将分享10 马克,永不改变。后来BASF的德国化学家卡尔·波施(1931年诺贝尔化学奖获得者)等研究人员对催化剂、设备耐用性、合成塔进气口加热装置和出气口冷却用换热器等进行了改进,经过了2万多次试验失败后,终于在1914年建成一座日产30吨合成氨的工厂。

氨的人工合成揭开了人类化学史上的重要篇章。它的意义不仅仅是使大气中的氮变成生产氮肥的永不枯竭的廉价来源,从而使农业生产依赖大自然的程度大大减弱;而且极大地推动了相关科技的发展,例如高压和超高压技术,高温与超高温技术,催化理论及实践,煤化工连同石油化工技术等。

从这点上说,哈伯开创了化学的新时代,在人类文明的进程中做出了巨大的贡献,特别是粮食难以满足人类迅速增长的年代,该发明犹如天使,并不过分。

1911年的一天,德国文化古城卡尔斯鲁厄突然热闹异常,城内一座小小的建筑物被围得水泄不通.…

原来,是德皇威廉二世突然亲临此地邀请一个人,要他到柏林去担任新成立的恺撒·威廉物理化学及电化学研究所所长,借助他来发展克敌致胜的新式武器,以发动一场侵略战争。那座小小的建筑物-卡尔斯鲁厄大学电化研究所就是他的工作之地。

几名御林军人骑马飞奔,边跑边喊:“弗里茨·哈伯博士,皇上在研究所等着召见您,请速回实验室!”

原来早在1911年哈伯因发明合成氨而名声大振之时,德皇威廉二世就考虑如何利用他为自己的政权服务。

1914年7月28日,奥匈政府对塞尔维亚宣战,第一次世界大战爆发,哈伯也很快地变成了一个狂热的民族主义者。他利用合成氨技术生产化肥-解决了德国的饥荒问题;将氨氧化,生产军需品硝酸和黄色炸药-解决了德军的军火问题。正如战后一些军事专家指出的那样:如果德国没有哈伯,战争早就结束了。

1914年9月,德军与英法联军在法国和比利时接壤处附近的伊普尔镇地区对峙。因为双方都没有足够的重武器攻破对方的工事,于是相持达数月之久。这种不利于德军的相持,迫使德军寻找打破僵局的方法。

1915年4月22日下午,哈伯用钢瓶施放氯气的方法成了德军统帅的最佳选择。这次施放的150吨氯气打开联军约7千米的突破口,使联军1.5万人中毒,其中5000人死亡,500人被俘,丢失火炮60门和重机枪70挺。

在飞机上目睹这一惨剧的哈伯,高兴得大喊大叫,手舞足蹈,那些生命在他眼中犹如蝼蚁。

1915年5月,他继续在华沙西侧60多千米的博利矛夫附近,对防护装备很差的俄军连续发动了三次毒气袭击,致使2500 名俄军伤亡。

讽刺的是,哈伯的妻子克拉拉·哈伯——布雷斯劳大学的第一位女哲学博士,便是众多化学战的坚决反对者之一。她出于人道主义和对帝国主义战争的憎恨,曾多次恳求哈伯停止研究化学武器。但是哈伯根本就不理睬,最终导致妻子愤而自杀。

妻子的生命并没有换来哈伯的醒悟。1915年12月9日,哈伯指挥的德军对伊普尔地区的英军又进行了一次光化学战,造成英军1000余人中毒。1917年7月12日,哈伯再次指导德军在该地区对英军进行芥子气攻击,10天内导致英军1.4万人中毒。

在整个第一次世界大战期间,德军几乎每次主要的化学战都与哈伯的研制、指导和指挥有关,因此人们将他称为“化学战之父”。

在第一次世界大战中,约有130万人受到化学战的伤害,其中有9万人死亡,幸存者中约有60%的人因伤残不得不离开军队。哈伯和他进行的化学战,受到了爱好和平的世界各国人民的强烈谴责。在不断的谴责声中,哈伯终于认识到他所犯下的罪行,1917年他辞去了在化学兵工厂的所有职务。

1919年,瑞典科学院考虑到哈伯发明的合成氨,已在全球经济发展中显示出巨大的作用,正式决定给哈伯颁发1918年度唯一的诺贝尔化学奖。

打开诺贝尔化学奖得主手册,你会发现第一次世界大战中1916和1917年没有颁奖,而第一次世界大战后的首届-1918年的奖由德国哈伯获得。第一次世界大战硝烟刚散,诺贝尔化学奖评委会就立即把奖授予这位合成氨的发明者,足见这一发明的重要性。

但是,毕竟哈伯作为化学战之父,是恶贯满盈的侵略者的帮凶,属于妥妥的超级战犯。所以消息一传出,立即在全世界引起了一场轩然。大批科学家指责这一决定玷污了科学界,哈伯不但不应荣获这个科学界的最高奖赏,而且应该对他进行战争罪审判,送他下地狱。

如果站在哈伯的角度,他也只是为国家而战,服从国王的命令,而且化学战也是打击敌方的一种方法。在这个意义上,它枪炮的作用相同,为什么就谴责化学战而允许枪炮呢?

原因是前一类武器基本上只机械杀伤作战人员或毁灭作战设备,不再或很小造成其他危害。而后一类武器不但杀毁参战人员和设备,而且还严重伤害未直接参战的平民及其财产;会造成被害人员的后遗症,有的还会将危害遗传给下一代;会造成严重的,有的是持久的环境污染、生态破坏和疾病流行等。这就是为什么在1992年9月30日,日内瓦裁军谈判会议通过了《关于禁止发展、生产、储存和使用化学武器及销毁这种武器的公约》。

第一次世界大战结束以后,协约国要德国付出相当于50000吨黄金的战争赔偿。此时,哈伯想起了瑞典化学家阿仑尼乌斯的话:“世界各大洋的海水里,含有黄金8亿吨之多。”于是哈伯信心十足:“让我们用海水中的黄金来偿付庞大的国债吧!”

接着,“海水变黄金”项目便仓促上马了,7年中,德国耗费了巨大人力物力财力,结果竹篮打水。哈伯只好被迫承认,从海水中提炼黄金是不可能的,因为每吨海水中的黄金低于8微克——约为他想象中的800万分之一!

再后,哈伯受英国剑桥大学之邀,前去讲学。1934年初,他应邀出任设在巴勒斯坦的、由著名犹太科学家组成的西夫物理化学研究所所长。然而,他在赴任途中因心脏病突发,于1934年1月29日辞世。

氨是一种基础化工原料,它的合成不但可大量产出氮肥,使粮食或其他农作物大量增产,还在其他行业大有用途。为此,哈伯理应名垂青史。然而令人愤慨的是,他也首创了大规模的化学战,使成千上万的人痛苦地死去或终生残废,由于他对人类文明的严重摧残,几乎作为战争魔鬼被同盟国审判。