THE LATEST ACTIVITY

| 最新活动 |

晨光漫过童子湾的海面,归港的渔船与岸边的民宿、直播间渐次苏醒。这幅交织着传统与新生的画面,是电白区高地街道中海社区践行“百县千镇万村高质量发展工程”(下称“百千万工程”)以来的生动缩影。曾经“看天吃饭”的小渔村,如今正以产业的多元、环境的蝶变,勾勒出滨海乡村振兴的鲜活模样。

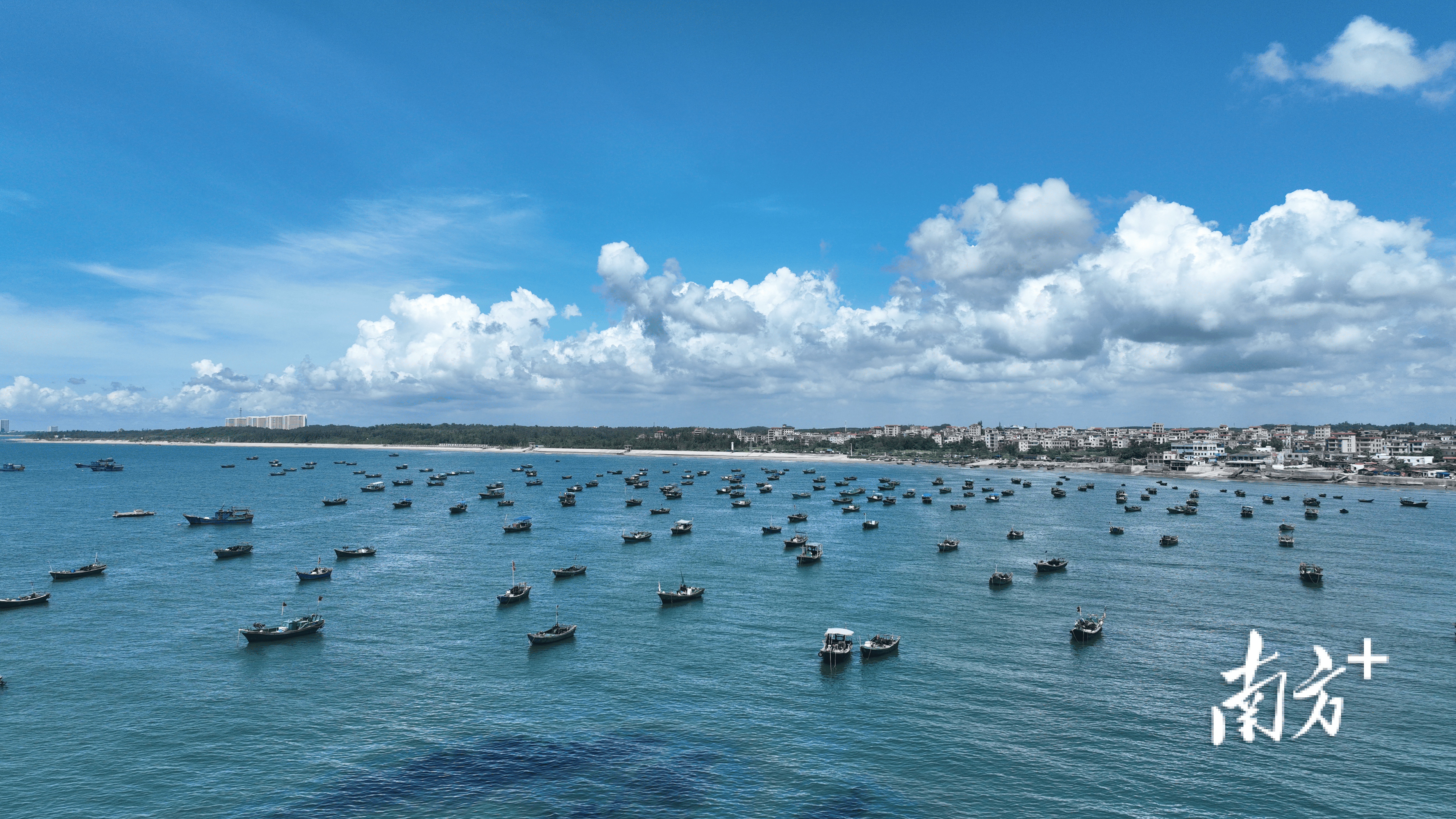

清晨的童子湾,98艘渔船迎着朝阳归港,渔获的咸腥气混着人声的喧闹,掀开中海社区新一天的序幕。这个依海而生的社区,200名渔民常年耕耘于南海,年均捕捞海产品450吨,昔日“靠海吃海”的单一模式,如今已延伸出多元产业链。

在福建村的家庭微工坊里,渔民李大姐正将当日新鲜海虾晾晒成虾皮——这门传承三代的古法技艺,如今成了增收“法宝”。全村90户人家投身海产品加工,每日产出虾皮、虾酱、鱼干等干货1.5吨,按40至240元/公斤的售价计算,年总产值达1100万元。而村西的阿奎叔坚果工厂内,30名村民正忙着分拣腰果,这座投资800万元的加工厂年加工量达300吨,带动村民增收超128万元。

电商直播基地的兴起更让“渔货”变“网货”。社区已开展9期电商培训,106名村民学习如何对着镜头推介海产品,昔日养在深闺的虾酱、鱼干,如今通过物流发往全国。2025年五一假期,童子湾接待游客超万人次,民宿、餐饮订单量同比翻倍,渔业与文旅的碰撞,让“渔获经济”有了新内涵。

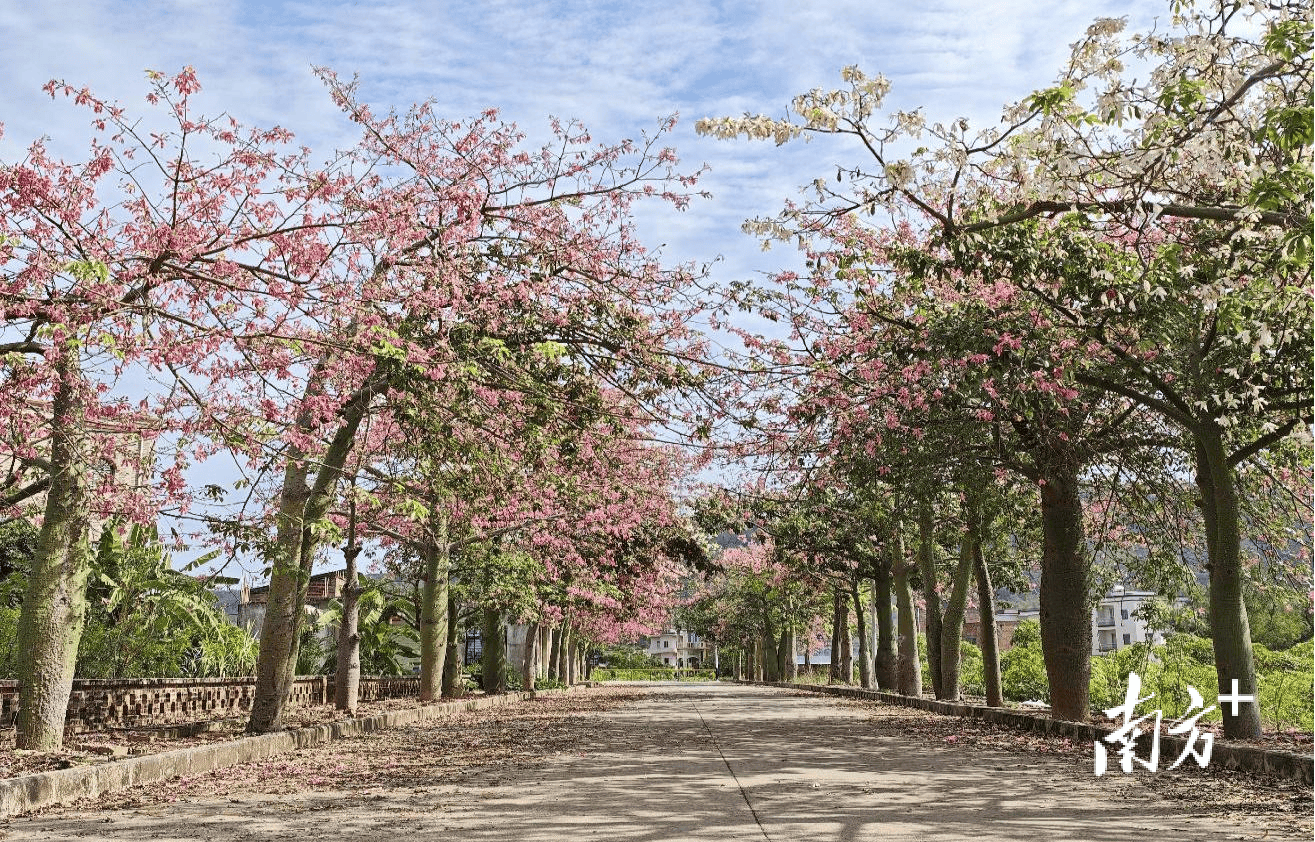

走在木南线景观道上,白银树和紫花风铃相映成趣,800米长的步行砖步道串联起65栋改造后的岭南风民居。三年间,中海社区投入45万元种下2679株树木,4户“绿美庭院”成为村民效仿的样板,新坡村门户公园、山兜村风貌提升等工程,让“颜值”与“气质”同步提升。

更深远的变化藏在细节里:2.2公里排污管道埋入地下,昔日污水横流的巷道变得整洁;130处农房微改造保留了红砖灰瓦的渔村韵味;三线%,天空少了“蜘蛛网”,多了清朗蓝。“以前海边是烂泥滩,现在修了栈道,傍晚散步的人比赶海的还多。”村民梁伯指着童子湾新修的观景台笑道。

文旅蓝图正加速铺展。依托“晏镜岭—童子湾畔”联合发展规划,社区引入社会资本建设滨海民宿、房车营地,“醉美木棉”打卡点已成网红地标。未来,这里将串联起高地街道更多典型村,形成绵延的滨海文旅带。从“卖海产”到“卖风景”,中海社区正挣脱“看天吃饭”的束缚,朝着“山海桃源・艺术渔村”的愿景稳步前行。

凌晨时分,中海社区渔民的渔船靠岸时,90户家庭微工坊的灯已次第亮起。这种“捕捞—加工”的接力,是社区破解“靠海吃海”困境的生动注脚。在“百千万工程”实践中,中海社区以“破路径依赖、立多元格局”的辩证思维,走出了渔村转型的特色路。

破“单打独斗”之局,立“链条思维”。过去渔民捕获的海鲜要么贱卖给批发商,要么自家晾晒后沿街兜售。如今社区搭建“捕捞—加工—销售”闭环:200名渔民年捕450吨海产,直接供应家庭工坊;90户加工户通过古法技艺提升附加值,产出的180吨干货经电商直播销往全国,40至240元/公斤的售价较原料翻了数倍。阿奎叔坚果厂的引入更添助力,300吨年加工量不仅消化了本地闲置劳动力,更带来“海产+坚果”的跨界灵感,研发出海鲜风味坚果等创意产品。

破“环境短板”之困,立“生态资本”。曾经,木南线沿线赤膊房林立,海边滩涂垃圾遍地。社区以“微改造”代替“大拆建”:65栋农房保留渔村肌理,仅改造外立面;800米景观道铺设步行砖、种植红樱,既方便村民出行,又成游客打卡点。童子湾的改造更显匠心:礁石艺术化处理、栈道串联观景台,既不破坏生态,又放大“夕阳归帆”的景观价值,2025年五一假期万人次客流印证了“绿水青山就是金山银山”。

破“治理悬浮”之弊,立“共建共享”。“以前村里事是干部的事,现在积分能换油米,大家都主动参与。”村民王姨的话道出变化。社区推行的积分制,让参与环境整治、议事协商等行为“变现”,42次“人大+村民说事”活动解决15件民生事。这种“支部带头、群众跟上”的治理模式,让1991万元规划项目落地更顺畅——从排污管道铺设到绿美庭院建设,村民从“旁观者”变成“主人翁”。

如今的中海社区,正从“渔获经济”向“场景经济”跨越。随着观海平台、滨海民宿等规划相继出炉,那个“出海靠勇气、收入看运气”的传统渔村,正在“百千万工程”的浪潮中,书写着“靠生态吃饭、凭文化致富”的新篇章。

中海社区的三年之变,是广东“百千万工程”纵深推进的生动切片。这个曾困于“看天吃饭”的渔村,通过产业升级、环境提质、治理创新,让集体经济收入稳步增长,更探索出一条沿海村庄的转型路径,其经验启示深远。

产业升级要“守正出奇”。中海社区没有丢掉渔业根基,而是通过家庭微工坊、电商直播等方式延伸链条,让450吨年捕量增值为1100万元干货产值;同时引入坚果加工、文旅项目,形成“渔业+”的多元格局。这说明,乡村产业振兴不是“另起炉灶”,而是在守牢本土优势基础上“无中生有”“有中生优”。

生态治理需“精雕细琢”。从木南线的樱花大道到童子湾的生态栈道,中海社区的环境提升避开了“大拆大建”的误区,用“微改造”保留渔村韵味,以“网红打卡点”激活生态价值。这种“颜值”与“内涵”并重的思路,正是绿美乡村建设的精髓——让村民在熟悉的环境中过上好日子,让游客在独特的风情中找到乡愁。

治理创新要“扎根群众”。积分制、“村民说事”等机制,让中海社区的决策从“干部拍板”变成“众人商量”,130处农房改造、2.2公里排污管道铺设等民生工程因此推进顺畅。这印证了一个道理:乡村振兴的主体是农民,只有让群众从“要我参与”变为“我要参与”,才能破解“干部干、群众看”的困局。

从“典型村”到“示范带”,中海社区的实践表明,“百千万工程”的要义,正在于以一个个村庄的“点上突破”,带动区域协调发展的“面上开花”。期待更多乡村能从中汲取经验,在高质量发展的道路上走得更稳、更远。